筹划10个月突然变卦,嘉必优为何弃购欧易生物?

2025-09-05

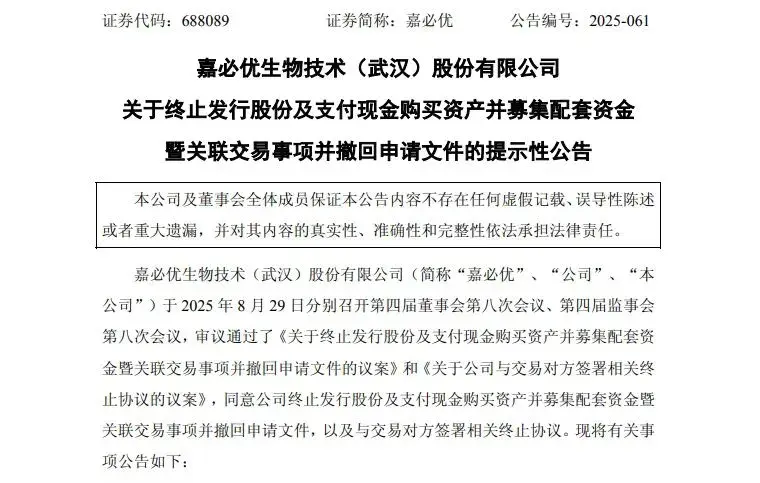

2025年8月29日,嘉必优(688089.SH)宣布终止筹划近10个月的重大资产重组,不再收购欧易生物63.21%股权。从2024年10月首次披露交易预案时的8.31亿元对价,到两次调整方案后的艰难拉锯,这场原本被寄予 "产业链协同" 厚望的并购为何最终戛然而止?

01、高估值与商誉风险:悬在头顶的达摩克利斯之剑

这场并购案从一开始就笼罩在高估值的阴影下。根据金证评估出具的报告,欧易生物股东全部权益评估价值高达13.16亿元,较账面净资产增值10.73亿元,增值率飙升至441.23%。这意味着嘉必优若完成收购,将新增7.21亿元商誉,占其2024年9月末净资产的47.21%,几乎相当于公司半壁江山。

如此激进的估值背后是近乎苛刻的业绩承诺:欧易生物承诺2025-2027年累计净利润不低于2.7亿元,年均需达9000万元。但回溯其历史业绩,2023年净利润仅3063万元,这意味着未来三年净利润需实现近3倍增长才能 "填坑"。更值得警惕的是,欧易生物核心设备依赖进口,而2025年商务部将Illumina列入"不可靠实体清单",直接威胁其基因测序服务能力,业绩承诺的可行性进一步存疑。

商誉减值的达摩克利斯之剑始终高悬。参考医药行业平均商誉占比,其47%的商誉/净资产比例远超医药行业安全阈值。若欧易生物业绩不达标,7.21亿元商誉全额减值(以 2025 年上半年1.08亿元净利润计)足以覆盖近7年利润;虽有减值补偿,但77.4%的覆盖率仍存风险敞口,难以令股东认可。

02、监管问询与政策收紧:穿透式审查下的合规压力

并购进程中的监管环境变化成为关键变量。2025年6月,国家卫生健康委联合14部委将基因检测列为医药购销领域不正之风的重点治理领域。

监管风向转变直接体现在上交所问询中:其多次发函质疑交易合理性,重点聚焦441%增值率依据、商誉减值防控及设备进口受限对经营的影响。嘉必优虽通过恢复减值补偿回应,但监管层对高估值并购的审慎态度明确。

更关键的是行业准入门槛实质提升:国家药监局2025年发布的《指导原则》要求二代测序试剂按第三类医疗器械注册,欧易生物需对部分业务进行合规改造。监管成本上升与不确定性增加,既削弱其估值支撑,也让嘉必优更认清并购整合难度。

03、战略协同困境:跨领域整合的结构性障碍

嘉必优自身业绩增长为终止交易提供底气:2025年上半年营收3.07亿元(+17.6%)、净利润1.08亿元(+59.01%),ARA、DHA核心产品受雀巢等大客户稳定支撑。

而双方战略协同存在实质障碍:嘉必优擅长生物制造规模化生产,欧易生物聚焦上游基因检测服务,客户群体(食品企业vs科研机构)重叠度低,“基因技术优化菌种”的预案设想难以落地。同时,湖南2025年出台合成生物专项支持政策,嘉必优更倾向通过内生研发夯实主业,而非冒进跨领域并购。

结语:嘉必优的“急刹车”,本质是对风险收益比的理性校准。在基因检测监管趋严、估值泡沫显现的背景下,避免商誉风险、聚焦核心业务更符合股东利益。这一案例也为行业敲响警钟:并购需以真实协同为基础,理性止损远比盲目扩张更具战略价值。