跨境监管风暴升级,进口保健食品“刷单二次销售”被判刑!

2025-09-17

2025年跨境保健食品行业的监管风暴已进入"穿透式稽查"新阶段。曾经被部分商家视为“低成本走货”的“刷单二次销售”模式,如今已成为触发高额罚款、刑事追责的高危行为。本文通过梳理典型违法案例、解析政策红线及监管新动向,为行业从业者划出清晰的合规边界。

1、判例直击:二次销售违法代价远超想象

案例1:2025年最新审结的这起案件,为行业敲响了最沉重的警钟

图源:某地级人民法院网

被告人杨某为降低进口成本,通过微信群组织400余名“刷手”,利用他人身份信息虚构个人自用订单,在多个跨境电商平台批量购买进口保健食品。这些本应按一般贸易申报、完成注册备案并补缴全额税款的商品,被伪报为“个人自用”跨境商品通关,累计走私6217清单票次,偷逃应缴税款51万余元,杨某从中获利仅4.5万元。

法院审理认为,杨某通过“刷单”虚构交易、伪报贸易性质,已构成走私普通货物罪,且系主犯。虽因其主动退赃、认罪认罚具有从轻情节,但仍被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金10万元。

此案的核心警示在于:“刷单”不再是“违规”,而是涉嫌刑事犯罪。无论是组织刷单的商家,还是参与刷单的“刷手”,都可能被认定为共犯,承担法律责任。

案例2:上海NMN退货二次销售,过期商品被罚9.7万

2025年上海某跨境电商企业将保税仓退货的日本进口NMN产品截留后二次销售,部分批次已超过保质期,且该产品未取得保健食品注册证。市场监管部门依据《食品安全法》第一百二十四条,对其作出"没收违法所得+罚款9.7万元"的顶格处罚,并将其列入"严重违法失信名单"。

图源:网络

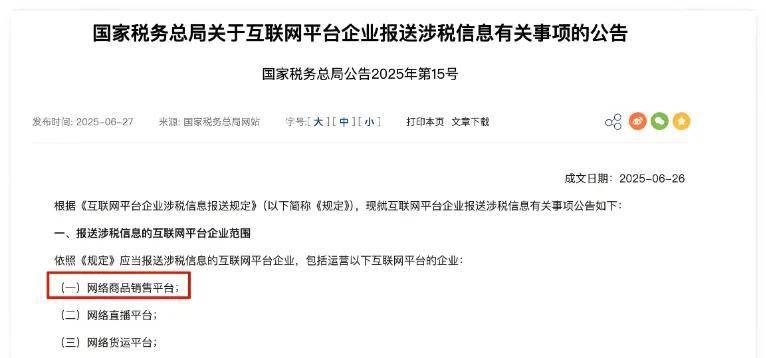

2021年国家市场监管总局已明确NMN不能作为食品生产经营,2023年国家卫健委否决了NMN作为食品添加剂的申请。但仍有商家通过跨境渠道购入后违规销售,上海市浦东新区法院在相关民事案件中明确:NMN产品在我国境内不能作为食品进行生产和经营,商家宣称"可以食用"即构成违法。

案例3:杭州辅酶Q10私域分销,无标签无备案双重违法

2025年杭州某跨境电商公司通过"蚂蚁搬家"方式从保税仓分批提离境外生产的辅酶Q10产品,未取得"国食健注J"注册证,也未在商品页面提供中文电子标签,直接通过微信私域流量分销。市场监管部门依据《广告法》第五十五条,对其作出"没收广告费用500元+罚款5000元"的处罚,并要求平台冻结其跨境支付账户。

2、政策红线:二次销售的四大违法禁区

跨境进口保健食品的二次销售之所以风险频发,核心在于触碰了国家针对跨境电商的多重监管红线,相关政策早已明确禁止性规定。

01. 贸易性质禁区:“个人自用”不可转为商业销售

根据《关于完善跨境电子商务零售进口监管有关工作的通知》(商财发〔2018〕486号),跨境电商零售进口商品仅限个人自用,年度交易限值为26000元;若要二次销售,必须转为一般贸易进口,补缴全额税款(含关税、增值税、消费税)并办理相关许可证。

实践中,乳清蛋白粉等保健食品的跨境电商综合税率11.9%,而一般贸易进口税率高达38.5%,巨大税率差成为部分企业铤而走险的主要诱因,但偷逃税款超过5万元即可能构成走私罪。

02. 注册备案禁区:未合规备案不得销售

根据《保健食品注册与备案管理办法》,跨境进口保健食品需区分“注册”与“备案”:首次进口的非维生素、矿物质类保健食品,必须取得“国食健注J”注册证;维生素、矿物质类保健食品,需完成“食健备J”备案;未取得注册/备案的产品,即使通过跨境电商渠道进口,二次销售仍属违法。前述上海NMN案中,因NMN未获批为保健食品原料,且未完成注册,直接触发顶格处罚。

03. 标签合规禁区:电子标签需符合国家标准

跨境电商零售进口保健食品虽可豁免中文实体标签,但需在平台页面显著位置提供中文电子标签,内容必须符合GB7718-2011要求,包括成分表、食用方法、不适宜人群、原产国等28项强制信息。企业如未提供合规电子标签,或被认定为“误导性销售”,成为处罚关键依据;若标签存在虚假标注(如成分含量虚高),还将同时违反《反不正当竞争法》,面临叠加处罚。

04. 退货管理禁区:截留退货二次销售属违规

根据《跨境电子商务零售进口退货中心仓管理规范》,跨境电商退货商品需在海关监管下重新分拣、检验,确认符合质量标准(如未过期、未损坏)后方可再次销售;未检验或不合格商品必须销毁。上海NMN案中,企业截留过期退货商品二次销售,因违反退货管理规定被加重处罚。

三、2025监管升级:三大新动向收紧合规闸门

2025年下半年以来,监管部门从海关查验、税务申报、平台责任三方面进一步强化监管,跨境保健食品二次销售的合规压力持续升级。

01. 海关查验加码:“一日游”模式成重点打击对象

海关总署针对跨境电商“一日游”模式(尤其是中港车1210模式)的查验率提升至历史最高,部分口岸对保健食品类目实施100%查验,甚至暂停中港车入关通道。核心查验要点包括:成分一致性:备案信息、申报要素、外包装成分含量必须完全一致,不符将面临货值5%-30%的处罚;含有药典成分的保健食品将直接退运并处罚;外包装需明确标注原产国,无法提供原产地证明的不予通关。

02. 税务合规刚性化:平台需报送交易数据

国家税务总局2025年7月发布15号公告,明确税务穿透式监管要求:亚马逊、TikTokShop等境内外电商平台,无论是否在中国注册,只要服务中国商家或消费者,均需每季度向税务机关报送商家身份及收入数据;境内代运营、店铺管理等服务商需同步报送涉税信息,未合规报送将承担连带责任。

03. 数据比对强化:差异超10%触发稽查

2025年10月起,税务机关将直接比对电商平台报送数据与商家自行申报数据,若差异超过10%,将立即触发税务稽查。对于通过“刷单”“低报价格”等方式规避税款的二次销售行为,将依法追征税款、加收滞纳金,并可能移送司法机关。

结语:从行政处罚到刑事追责,从海关查验到税务穿透监管,跨境进口的“二次销售”已成为监管高压下的“禁区”。对于跨境进口从业者而言,唯有彻底摒弃“二次销售”的侥幸心理,建立全流程合规体系,才能实现可持续经营。毕竟,比起罚款和刑期,合规的“慢钱”,才是真正能赚到的钱。